環境と法

研究の背景

世界及び日本の環境法/政策は、大きな転機を迎えています。エネルギーに関わる環境法の分野についてみると、2015年12月には、世界の平均気温の上昇を2.0℃または1.5℃未満に抑制することなどを内容とするパリ協定が採択されました。これを受け、日本では、2020年10月に2050年を目標年としたカーボンニュートラル宣言がなされました。これより前、2011年3月11日には、福島第一原発事故がありました。同事故は、今日に至るまで日本のエネルギー政策及び気候変動政策に大きな影響を及ぼしています。また、生物多様性保全の分野では、2022年10月の生物多様性条約締約国会議(COP15)において、「昆明・モントリオール生物多様性枠組み」が合意され、自然と共生する世界の実現に向けた2050年ビジョンや、生物多様性の損失を止め反転させるという2030年までのミッションが掲げられています。これを受けて、日本においても、2024年3月、「ネイチャーポジティブ経済移行戦略」が策定されました。

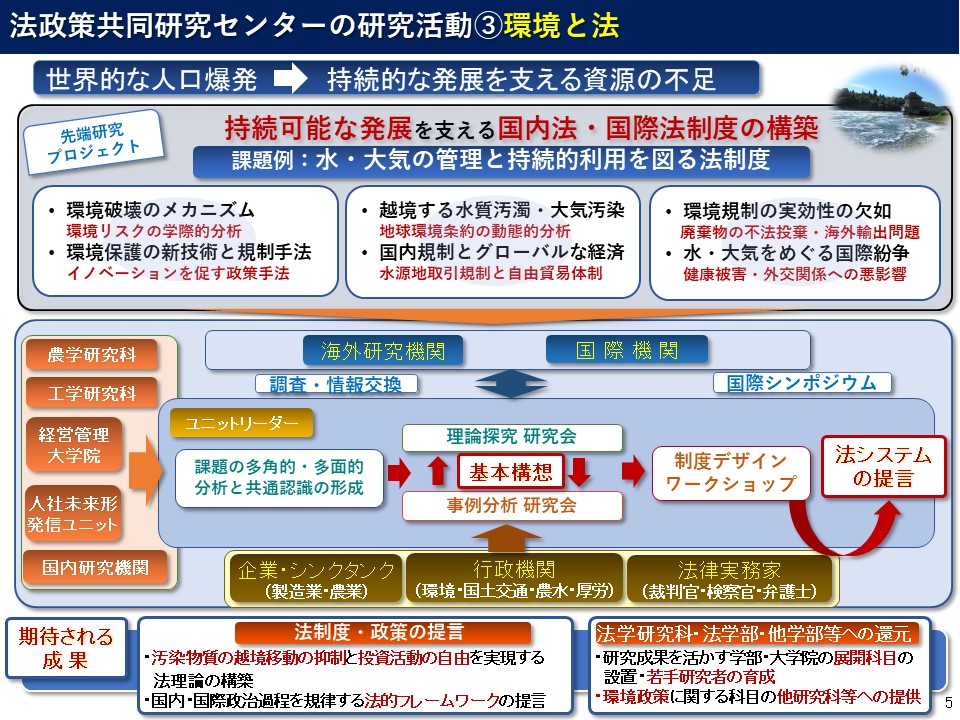

このように、環境法/政策の諸分野、とりわけ気候変動対策や生物多様性保全の分野などにおいては、法制度や政策が大きく変化しています。「環境と法」ユニットでは、法学研究者のみならず、学内外の社会科学・自然科学の研究者とともに共同研究を行い、法政策の分析・評価、あるべき法政策にかかる提言等の活動を実施します。

研究の内容

1 カーボンニュートラル社会の構築に向けた法制度設計

2024年4月に島村健教授がユニットリーダーとして着任しました。また、11月には、一原雅子特任助教がユニットの構成員として着任しました。

新しい体制の下では、日本のみならず世界の喫緊の課題である「カーボンニュートラル社会の構築」に向けた法制度設計、「カーボンニュートラル社会への公正な移行(just transition)」を実現するための法制度のあり方について学際的・国際的な研究を進めることを一つの柱とします。

2 環境法政策セミナー

学内外の様々な学問分野の研究者や実務家と連携し、1に掲げたテーマに限らず、目下の環境政策・環境法上の論点に関するセミナーを実施します。

3 ユニットリーダー、協力教員の研究活動

本ユニットは、下記「研究体制」に掲げたメンバーにより構成されます。各メンバーの研究業績等については、リンク先のウェブサイトをご参照ください。また、メンバーが外部資金を獲得して行っている研究のうち、本ユニットの活動と関係するものについては、下記「外部資金による研究」をご参照ください。

研究体制

ユニットリーダー

島村 健(京都大学法学系(大学院法学研究科)教授、環境法)

ユニット特任助教

一原雅子(京都大学法学系(大学院法学研究科)法政策共同研究センター特任助教、環境法)

協力教員(学内)

橋本佳幸(京都大学法学系(大学院法学研究科)教授、民法)

原田大樹(京都大学法学系(大学院法学研究科)教授、行政法)

宇治梓紗(京都大学法学系(大学院法学研究科)准教授、国際政治経済分析)

協力研究員

土岐俊太 (弁護士法人大江橋法律事務所 弁護士)

外部資金による研究

再生可能エネルギー発電施設の適正立地と合意形成に向けた法制度設計(2023-2026)

科研費基盤研究(B) 島村健(研究代表者)

公正な移行を通じた持続可能な未来実現のための国内外をつなぐ法システム研究:気候変動訴訟の超法圏的俯瞰と全世代のwell-being保障を志向する法制度の接合(2024-2026)

旭硝子財団 サステイナブルな未来への研究助成(提案研究)部門 一原雅子(研究代表者)

グローバルツーリズム・オーバーツーリズムへの法的制御の可能性(2025-2028)

科研費基盤研究(B) 原田大樹(研究代表者) 島村健(研究分担者)

国際プラスチック条約の実施に向けたローカルアプローチの実証的研究(2023-2027)

科研費若手研究 宇治梓紗(研究代表者)

二酸化炭素除去技術の進歩を活かすカーボンプライシングのあり方とその法的規律(2024-2027)

科研費基盤研究(B) 岡村忠生・熊本学園大学教授(研究代表者)

原田大樹と島村健が研究分担者として参加

自然保護区の海岸に分布する漂着ごみ問題の解決に向けた学際的研究(2024-2026)

科研費基盤研究(B) 白岩孝行・北海道大学准教授(研究代表者)

島村健が研究分担者として参加

「国内公法の越境性」の一般理論の構築:解釈論・ツールボックス立法論・理念的立法論(2025-2029)

科研費基盤研究(A)中川丈久・神戸大学教授(研究代表者)

島村健が研究分担者として参加

海洋環境・生態系の保全をめぐる統合的な法政策の構築に向けた研究(2025-2027)

科研費基盤研究(A) 児矢野 マリ・北海道大学教授(研究代表者)

島村健が研究分担者として参加

将来世代の権利・利益に関する多角的研究―国際法における将来世代法(域)の可能性(2025-2029)

科研費基盤研究(B) 石橋可奈美・東京外国語大学准教授(研究代表者)

一原雅子が研究分担者として参加

「修理する権利」論:循環経済に向けたイノベーション・市場・環境に関する各制度の役割分担論の構築と研究チーム・ビルディング

独立行政法人環境再生保全機構 環境研究総合推進費 革新型研究開発(若手枠B)

一原雅子が研究分担者として参加

教育活動

法学研究科・法学部に設置されている以下の授業において、「環境と法」ユニットの研究成果を還元します。とりわけ、2 の法学部の講義では、カーボンニュートラル政策など、エネルギー分野の最新の法政策や議論動向を踏まえた知見を提供します。

1 法科大学院における環境法教育

京都大学法科大学院では、環境法に関する高度の知識を有する法曹実務家を養成するため、次の3つの科目を設置しています。なお、環境法は、司法試験の選択科目の1つとされています。

①環境法Ⅰ(担当:島村 健)

環境法総論、環境行政法の内容について概説する。

②環境法Ⅱ(担当:島村 健)

環境行政訴訟、環境民事訴訟について概説する。

③環境法事例演習(担当:杉田峻介弁護士・與語信也弁護士・喜多啓公弁護士)

具体的な環境紛争を素材として、訴訟上の論点について学ぶ。

2 学部における新たな環境法教育

欧米を含む諸外国の主要な法科大学院・法学系の大学院には、多種多様な環境法関連科目が設置されています。なかでもエネルギー法/政策と関わる環境法科目がいくつも設置されていることが注目されます。これに対し、日本の法科大学院では、環境法が司法試験の選択科目とされているために司法試験の出題範囲を中心に講義が行われており、エネルギー法/政策と関わる環境法については、ほとんど扱われていません。

しかし、日本においても、①福島第一原発事故の後、原子力法政が大きく変化し、また、原子力利用の是非についても意見が分かれていること、②カーボンニュートラルを実現するためには、省エネや、再生可能エネルギーへのエネルギー転換を促す法制度の強化が必要不可欠であること、などの理由から、エネルギー法/政策に関わる環境法/政策の重要性は高まっています。そこで、2024年度に本学の法学部に初めて設置された環境法の授業では、環境法の諸分野を網羅的に扱うのではなく、「エネルギー環境法」に特化した内容の授業を行うこととしました。この授業の内容は以下のとおりです(2単位14回)。このほか、少人数の演習科目も設置されています。

|

第1部 日本のエネルギー・環境政策の課題 第2部 エネルギー政策過程 1 戦後のエネルギー行政概観 2 民主党政権下のエネルギー政策と福島第一原発事故 3 福島第一原発事故後のエネルギー政策 第3部 福島原発事故への法的対処 1 被害者への補償 2 除染・廃炉 3 原子力規制の見直し 4 核燃料サイクル政策の今後 第4部 気候変動とエネルギー政策 1 気候変動という問題 2 国際交渉 3 日本の排出状況 4 排出削減のための法政策 5 火力発電の効率化のための法政策 6 再生可能エネルギーの促進のための法政策 第5部 電力システム改革と環境法政策 1 電力自由化の意義 2 電力システム改革 3 電力自由化政策と原子力政策・再エネ促進政策 |

3 大学院(法学研究科法政理論専攻)における環境法教育

全国の法学系の大学院において研究者志望の学生が減少しています。環境法についても同じことがいえ、若手の研究者同士の交流の機会が乏しいのが現状です。そこで、「環境と法」ユニットでは、環境法の研究者が所属する他大学の大学院と連携し、合同でセミナーを開催するなど、環境法を専攻する大学院生と環境法研究者の、あるいは大学院生相互間の交流を図ります。